StorieDì Arte Il Labirinto dell'Io

"Tutte le parti della casa si ripetono, qualunque luogo di essa è un altro luogo. Non ci sono una cisterna, un cortile, una fontana, una stalla; sono infinite le stalle, le fontane, i cortili, le cisterne. La casa è grande come il mondo. Non compresi, finché una visione notturna mi rivelò che anche i mari e i templi sono infiniti. [...] Tutto esiste molte volte, infinite volte; soltanto due cose al mondo sembrano esistere una sola volta: in alto, l'intricato sole; in basso, Asterione. Forse fui io a creare le stelle e il sole e questa enorme casa, ma non me ne ricordo."

Così Jorge Luis Borges ne "La casa di Asterione" sembra voler catalizzare il pensiero sulla monotonia e la ripetitività labirintica della realtà, una realtà magica, in cui l'uomo si dimena, ne è eternamente intrappolato, una realtà senza via d'uscita. Un labirinto, la vita, che coi suoi spazi angusti e bui, è paradossalmente identico ad un deserto, un luogo sconfinato senza ingressi e senza uscite, allo stesso tempo silente e tremendamente rumoroso, caldo o terribilmente freddo. Un "eterno ritorno" della transitorietà umana, espressa in forme spaziali e concrete.

La sfida che l'uomo ignora è forse la più vera, la più reale, quella più rischiosa, in grado di condurlo allo scontro finale e più crudele con se stesso: è la libertà che lo ingabbia; è la libertà che lo condanna; è la libertà che lo ferisce hic et nunc, che lo riporta schematicamente e meccanicamente sempre allo stesso finale, la morte. Una sfida persa in partenza? Dal taglio del cordone ombelicale dunque, la "nausea" sartriana lo pervade dal momento in cui, facendo i conti con la Storia del mondo, deve accettare l'inutilità delle cose, probabilmente dell'esistenza stessa, o della sua profonda inafferrabilità. Come avvolta tra bianche lenzuola insanguinate in un gioco di scene dure, surreali, labirintiche.

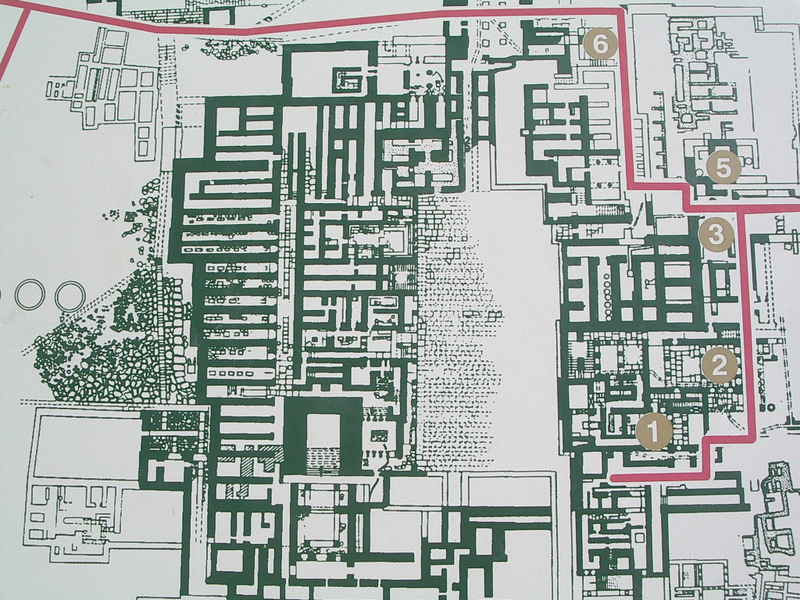

E' ancora J.L. Borges a parlare esplicitamente del labirinto ne "L'Immortale" quando spiega che "un labirinto è un edificio costruito per confondere gli uomini; la sua architettura ricca di simmetrie, è subordinata a tale fine."

Occorre coraggio e intelligenza nel percorrere quella via sinuosa dall'inizio alla fine. Il mito del Minotauro ci racconta di come Teseo riuscì a tornare indietro, dopo aver abbattuto il mostro, solo grazie al filo di Arianna, un gomitolo da srotolare all'andata per ritrovare l'uscita. Dedalo invece, nella mitologia padre di Icaro, dovette ricorrere all'espediente delle ali, e quindi al volo, per sfuggire dal labirinto di cui egli stesso fu architetto.

Nulla è semplice e lineare. E' il filo mentale che ininterrottamente tiene insieme, che crea legami e traccia i confini del nostro spazio esistenziale. Arianna è dunque la nostra volontà razionale: solo oltrepassare il limite della ragione e della realtà ci può far vincere la sfida con il mostro, col terrore che lo abita per tornare indietro sani e salvi, ma trasformati e "iniziati" ad una vita rinnovata.

Il labirinto è quindi l'emblema universale della ricerca dell'infinito, del non-limite. E' il custode iniziatico della conoscenza, è l'ingarbugliarsi della vita umana, è la fitta rete di scelte che deve compiere l'umanità. Chi lo percorre assume la consapevolezza che il confine fra umano e divino, fra finito e infinito, è misteriosamente permeabile. Non è un caso che spesso sia forte la tentazione di smarrirsi col desiderio di ritrovarsi, di intraprendere un cammino senza conoscere la meta. Una traversata cosmica, proprio come quella di Dante tra Inferno, Purgatorio e Paradiso nella Commedia, un viaggio della conoscenza interiore e del mondo, come quello di Ulisse nell'Odissea. Sarà Nietzsche, in "Ecce homo", a dire che "noi preferiamo le vie tortuose per arrivare alla verità."

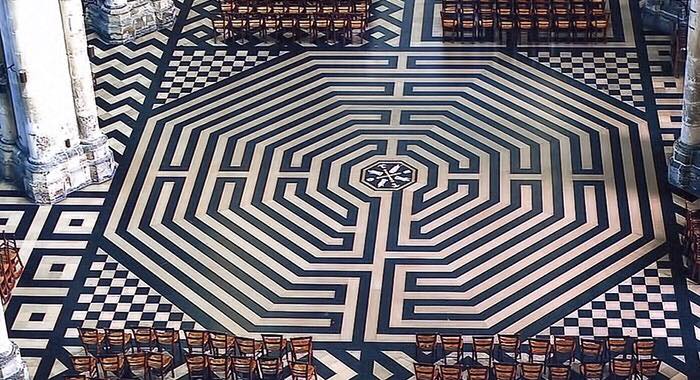

Immagini di labirinti ricorrono, a partire dal Medioevo, anche nella cultura cristiana, proprio per via del suo intrinseco significato mistico-iniziatico. Se ne trovano di affascinanti e misteriosi in moltissime cattedrali note, come in quella di Chartres ed Amiens (in Francia), nel Duomo di Lucca o nella chiesa di S. Giorgio, a Petrella Tifernina (CB), in Molise.

La crisi del Positivismo e delle certezze scientifiche porta l'intellettuale del Novecento a formulare idee di rinnovamento che lo proiettano in parte nell'immediato futuro, ed in parte nel passato romantico. Einstein attua la sua "Rivoluzione Copernicana" con la "Teoria della Relatività". Cambiano dunque le carte del gioco. La "maschera" di Pirandello vuole fare sostanzialmente la stessa cosa, puntando però il dito verso un relativismo di carattere psicologico: l'incomunicabilità scaturisce dalla discrepanza che d'ora in avanti frappone soggetto e realtà.

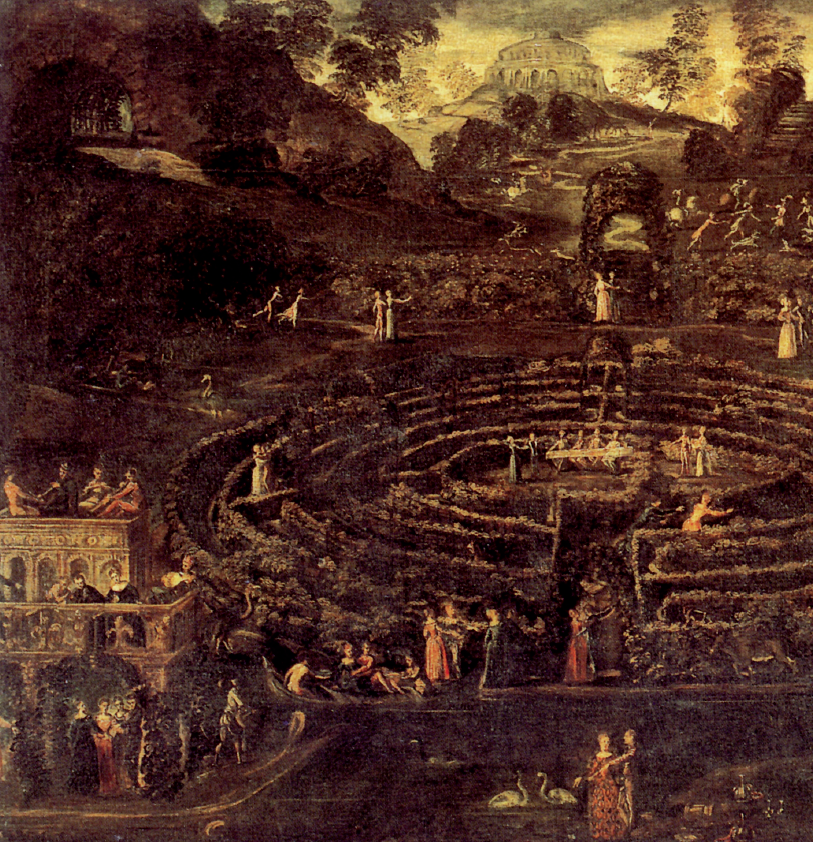

"Non si scorgeva di là dal cancello se non il principio di un tramite e una sorta di selva intricata e dura, un'apparenza misteriosa e folta. Dal centro dell'intrico s'alzava una torre, e in cima alla torre la statua di un guerriero pareva stesse alle vedette". Così invece D'Annunzio dipinge con un inchiostro fatto di aggettivi calzanti il labirinto del giardino di Villa Pisani ne "Il fuoco". E' sempre D'Annunzio a spendere qualche riga anche per un'immagine custodita in un soffitto del Palazzo Ducale di Mantova: "è rappresentato un labirinto d'oro in campo oltremarino; e vi ricorrono parole dubitose: Forse che sì, Forse che no."

Calvino invece, ne "La città invisibile" definisce questa condizione umana un "limbo" e lo fa con queste enigmatiche parole: "Se nascosta in qualche sacca o ruga di questo slabbrato circondario esista una Pentesilea riconoscibile e ricordabile da chi c'è stato, oppure se Pentesilea è solo periferia di se stessa e ha il suo centro in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è piú angosciosa: fuori da Pentesilea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città non fai che passare da un limbo all'altro e non arrivi a uscirne?"

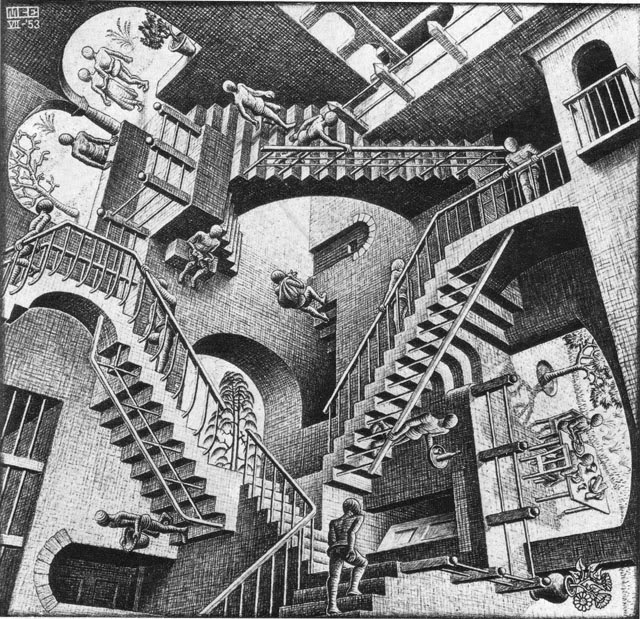

Il limbo, il labirinto, a cui è condannato l'uomo alla sua presa di coscienza del mondo. Lo stesso limbo distopico di "The Truman show" o di "Inception", di "1984". Lo stesso in cui è imprigionato l'osservatore delle opere di Maurits Escher.

Lo stesso, shakespeariano dilemma dell'Amleto:

"Essere o non essere, questo è il problema: se sia più nobile d'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Morire, dormire, nulla di più, e con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie naturale retaggio della carne, è soluzione da accogliere a mani giunte.

Morire, dormire, sognare forse: ma qui è l'ostacolo, quali sogni possano assalirci in quel sonno di morte quando siamo già sdipanati dal groviglio mortale, ci trattiene: è la remora questa che di tanto prolunga la vita ai nostri tormenti."

Tra XX e XXI secolo anche la cultura di massa, coi film come Harry Potter e il Calice di Fuoco, Maze Runner, oppure Il labirinto del Fauno, si è appropriata dell'evocatività dell'immagine del labirinto, inserendola in contesti fantasy, ugualmente simbolici, al pari del suo originale utilizzo mitologico.

Labirinti dell'anima dunque, labirinti nell'arte e nel cinema: è proprio l'assenza del limite che rende la rete insidiosa quanto affascinante. L'uomo ha spostato, ridefinito e abbandonato molti dei suoi limiti. Si è impegnato a relativizzare ogni differenza per rendere ugualmente valide le vie alternative cui la vita lo conduce. Resta da chiarire però un ultimo lancinante dubbio: la libertà cui tanto aspiriamo è reale oppure un artificio mentale che ci condanna doppiamente alla prigionia del labirinto?

di Giorgio Rico